70 Jahre Volksaufstand in der DDR - Saalfeld am 17. Juni 1953

Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die wirtschaftliche und die politische Situation im Lande entlud sich in einer Protestwelle, die von Berlin ausging und innerhalb weniger Stunden das ganze Land erfasste. Diese Protestwelle — in Ost und West später je nach politischer Ausrichtung als „faschistische Provokation“ oder als „Volksaufstand“ gedeutet — erreichte auch Saalfeld. Obwohl das Saalfelder Gebiet kein ausgesprochener Schwerpunkt der Ereignisse war, geschahen auch hier Dinge, an die zu erinnern lohnt. Im Mittelpunkt der Unruhen stand dabei die Maxhütte in Unterwellenborn, die 1953 als bedeutendster Standort der Stahlerzeugung in der DDR gelten konnte.

Bereits einige Wochen vor dem 17. Juni 1953 hatte sich die Stimmung in der Bevölkerung dramatisch verschlechtert. Versorgungsengpässe, die vom ZK der SED beschlossene zehnprozentige Normenerhöhung und die forcierte Gründung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) auf Kosten unabhängiger Bauern lösten Diskussionen und Proteste aus. Vereinzelt kam es bereits Anfang Juni zu Aktionen gegen Parteifunktionäre; Saalfeld galt als ein Schwerpunkt „negativer“ Diskussionen. Die Situation eskaliert schließlich am 16. und 17. Juni, als Informationen über die Vorgänge in Berlin auch nach Saalfeld gelangen, wobei der RIAS („Rundfunk im amerikanischen Sektor“) eine zentrale Rolle spielt. Wer den Westberliner Rundfunksender nicht hörte, beispielsweise die Angehörigen des Volkspolizeiamtes Maxhütte, wurde von den folgenden Ereignissen gänzlich überrascht.

In der Nacht vom 16. zum 17. Juni versuchten in Unterwellenborn zwei Angehörige der Bau-Union Jena, die in der Maxhütte eingesetzt waren, einen VP-Oberwachtmeister zur Desertion zu bewegen, indem sie ihm von den Ereignissen in Berlin berichteten. Beide wurden jedoch verhaftet und auf der Wache in Unterwellenborn festgesetzt. Erst durch ihre Aussagen erfuhr die Volkspolizei, dass es in der Hauptstadt zu Unruhen gekommen war.

Am Morgen des 17. Juni gegen fünf Uhr kam dann aus Gera die Anweisung an alle VP-Angehörigen, sich in ihre Dienststellen zu begeben. Im VP-Amt Unterwellenborn wurden Gummiknüppel und Waffen ausgegeben.

In der Maxhütte weigerten sich unterdessen etwa 150 Beschäftigte der Bau-Union, ihre Arbeit aufzunehmen. Sie verlangten die Freilassung ihrer beiden Kollegen. Nachdem keine Reaktion erfolgte, schlossen sich immer mehr Beschäftigte den Streikenden an, deren Zahl bis zum Mittag auf 800 bis 1000 anstieg. Schon bald wurden außer „Freilassung der Verhafteten“ radikalere Forderungen laut, so der Ruf nach einem Generalstreik der Maxhüttenkumpels und schließlich sogar nach dem Sturz der Regierung Ulbricht. Partei- und Bauleitung der Bau-Union waren völlig überfordert und riefen die SED-Kreisleitung zu Hilfe.

Ein Teil der Streikenden begab sich in die Maxhütte, um die Kumpel zur Teilnahme aufzufordern. Die Mehrheit versammelte sich im neu gebauten Speisesaal der Maxhütte. Versuche von Agitatoren der Partei, hier auf die Diskutierenden einzuwirken, gingen im allgemeinen Protest unter. Der Vorschlag eines SED-Genossen, doch eine Delegation zur Klärung aller Fragen zu bilden, erntete Hohngelächter. Erneut wurden Regierung und SED heftig kritisiert. Spontan organisierten sich die im Speisesaal Versammelten: Man bestimmte Wortführer und beschloss, eine Resolution zu verfassen. Fünf Punkte sollten in diese Resolution aufgenommen werden: Rücktritt der Regierung, Freilassung aller politischen Gefangenen, Abschaffung der Normen, freie Wahlen, Schaffung eines einheitlichen Deutschland. Damit war aus dem wirtschaftlichen ein eminent politischer Protest geworden. Ein Arbeiter verkündete öffentlich, er wäre ein alter Kommunist, aber dieser Regierung hätte er das Vertrauen abgesprochen. Die Stimmung war aufgeladen, selbst führende Kader stecken ihre Parteiabzeichen unter den Kragen.

In der Zwischenzeit hatte der Betriebsfunk der Maxhütte auf Anweisung der Parteileitung begonnen, gegen den Streik zu agitieren. Die Maxhütten-Kumpel wurden über Lautsprecher aufgerufen, ihre Treue zur Regierung unter Beweis zu stellen und dem „Aufruhr“ fernzubleiben. Als diese Durchsagen im Speisesaal gehört wurden, erhob sich neuer, heftiger Protest. Die Abfassung der geplanten Resolution wurde abgebrochen und man beschloss, stattdessen einen Demonstrationszug nach Saalfeld durchzuführen und die Forderungen dort unmittelbar am Sitz des FDGB vorzubringen.

Gegen 14 Uhr räumten die Streikenden den Speisesaal und zogen durch die Maxhütte in Richtung Bahnhof Unterwellenborn. Der Betriebsfunk sendete weiterhin Parolen gegen den Streik. Wutentbrannte Bauarbeiter versuchten daraufhin, den Funkraum zu besetzen, wurden jedoch durch inzwischen dort zusammengezogene Polizeikräfte daran gehindert. Etwa 150 Polizisten bewachten Hauptgebäude, Funkraum und Parteileitung. Sie waren mit scharfer Munition ausgerüstet und luden ihre Karabiner durch.

Um 14.15 Uhr verließen zwischen 600 und 800 Demonstranten das Hüttengelände und zogen durch Unterwellenborn. Der Marsch verlief geordnet, es kam zu keinerlei Schäden. Nachdem sich herausstellte, dass kein Personenzug nach Saalfeld fuhr, machte man sich zu Fuß auf den Weg. Unter lauten Rufen wie „Wir brauchen keine Volkspolizei“, „Wir brauchen keine Volksarmee“ und „Nieder mit der Regierung“ zog die erregte Menge in Richtung Stadt. In Gorndorf schlossen sich weitere Arbeiter, die dort mit dem Straßenbau beschäftigt waren, an.

Das Volkspolizeikreisamt in Saalfeld und die örtliche Parteileitung gerieten nun in Panik. Man war überzeugt, die Lage aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen zu können. Um die Demonstration aufzuhalten, schien nur noch der Einsatz militärischer Gewalt möglich. In ihrer Not riefen die Verantwortlichen daraufhin den Kommandanten der sowjetischen Garnison in Saalfeld zu Hilfe. Damit leisteten Partei und Volkspolizei — wie zur selben Zeit in der gesamten DDR — ihren „Offenbarungseid“.

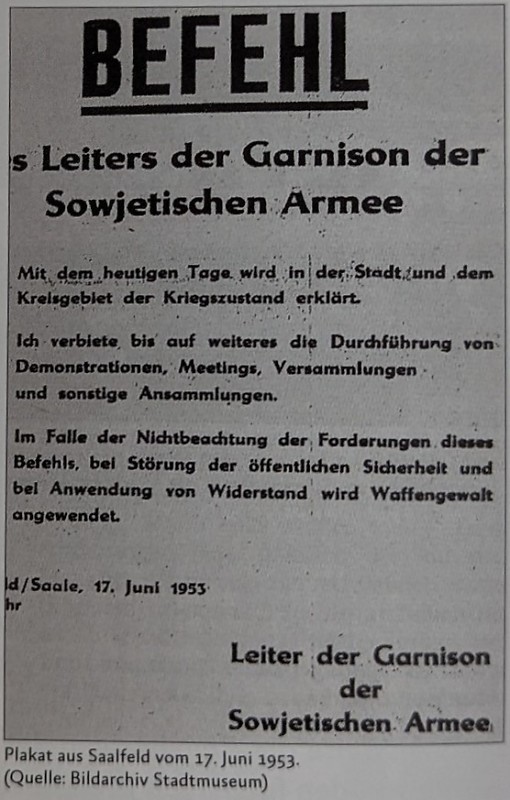

Tatsächlich rettete nur die Besatzungsmacht an diesem 17. Juni 1953 die Regierenden vor ihrem eigenen Volk, so auch in Saalfeld. Um 16 Uhr verhängte der sowjetische Stadtkommandant den Kriegszustand über das gesamte Kreisgebiet. Gleichzeitig rückten Rotarmisten in fünf Zügen aus der Beulwitzer Kaserne aus. Mit Panzern fuhren sie durch die Stadt den Demonstranten entgegen. Noch bevor beide Seiten aufeinandertrafen, eilte der Leiter des VP-Kreisamtes nach Gorndorf, um den Demonstranten die Verhängung des Kriegszustands zu verkünden. Dabei wurde er mit seinem PKW eingeschlossen und obwohl Stimmen laut werden „schmeißt den Wagen um“ (kam) es zu keinerlei Tätlichkeiten. Vor der Eisenbahnbrücke am Brauhaus sahen sich die Arbeiter dann schließlich den Geschützen und Gewehren der sowjetischen Freunde gegenüber. Der Demonstrationszug kam ins Stocken. Zwei Stunden lang stand man sich gegenüber, während Partei-Agitatoren die Menge bedrängten, sich aufzulösen und zurückzugehen. Erst gegen 18.20 Uhr gelang dies.

Nur langsam beruhigte sich die Lage. In der Saalfelder Stadtverwaltung gärte es, hier wurden heftige Angriffe gegen die Politik der SED laut. Auch die Privilegierung bestimmter Personen bei der Wohnungsvergabe erfuhr Kritik. Am Abend und in der Nacht kam es zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und Jugendlichen rund um den Saalfelder Markt. Mehrere Personen wurden festgenommen. Auch am Bahnhof Unterwellenborn erfolgten Festnahmen. Insgesamt jedoch nahm die militärische Drohung dem Protest seine Spitze. Aufbruchsstimmung schlug in Angst um. Am Morgen des 18. Juni wurde dann in der Maxhütte wieder weitgehend normal gearbeitet, nur vereinzelt kam es noch zu spontanen Streiks durch Angehörige der Bau-Union.

In den folgenden Monaten schlugen die Machthaber im ganzen Land zurück. Todes- und hohe Freiheitsstrafen wurden gegen sogenannte Rädelsführer verhängt. Unter den zahlreichen Opfern befand sich auch der in Remschütz geborene und in Magdeburg lebende Herbert Stauch. Er und drei andere Männer hatten am 17. Juni die Forderungen der Magdeburger Demonstranten im dortigen Polizeipräsidium vorgetragen. Von sowjetischen Soldaten verhaftet und vor ein Militärtribunal gebracht, wurde Stauch als Konterrevolutionär zum Tode verurteilt und am 18. Juni erschossen. Erst 43 Jahre später hob die russische Generalstaatsanwaltschaft dieses Urteil auf und rehabilitierte Herbert Stauch.

In der gesamten DDR, so auch in Saalfeld, folgten auf den 17. Juni 1953 energische Säuberungsmaßnahmen innerhalb der SED, vor allem in den Betriebsparteiorganisationen, ein verstärkter Ausbau des Staatssicherheitssystems sowie die Einführung von Kampfgruppen in den Betrieben. Staats- und Parteiführung zogen ihre Lehren aus den Ereignissen. Sie begegneten ihrem Volk von da an vor allem mit Misstrauen. Nie wieder — so ihr Ziel — sollte dieses Volk das Gesetz des politischen Handelns in seine eigenen Hände nehmen.

Dr. Dirk Henning

Stadtmuseum/Stadtarchiv Saalfeld

zurück zur Liste